親知らずは、前から数えて8番目、最も奥に生える永久歯であり、自分でも気付かないうちに生えていたりむし歯になっていたりしやすい歯です。

親知らずに穴が空いている気がする、痛みがある、そう感じたとき、治療をすべきなのか、抜歯が必要なのか、悩むという方は多いのではないでしょうか。

この記事においては、親知らずはどのような特性の歯なのかという基本的な知識から、なぜむし歯になりやすいのかや、むし歯になった場合の治療法を詳しく解説します。

親知らずの基礎知識

- 親知らずとはどのような特徴の歯ですか?

- 親知らずは、前から数えて8番目の永久歯であり、大臼歯(大人の奥歯)のなかで最も後ろに位置する歯です。正式には第三大臼歯、または智歯(ちし)とも呼ばれます。

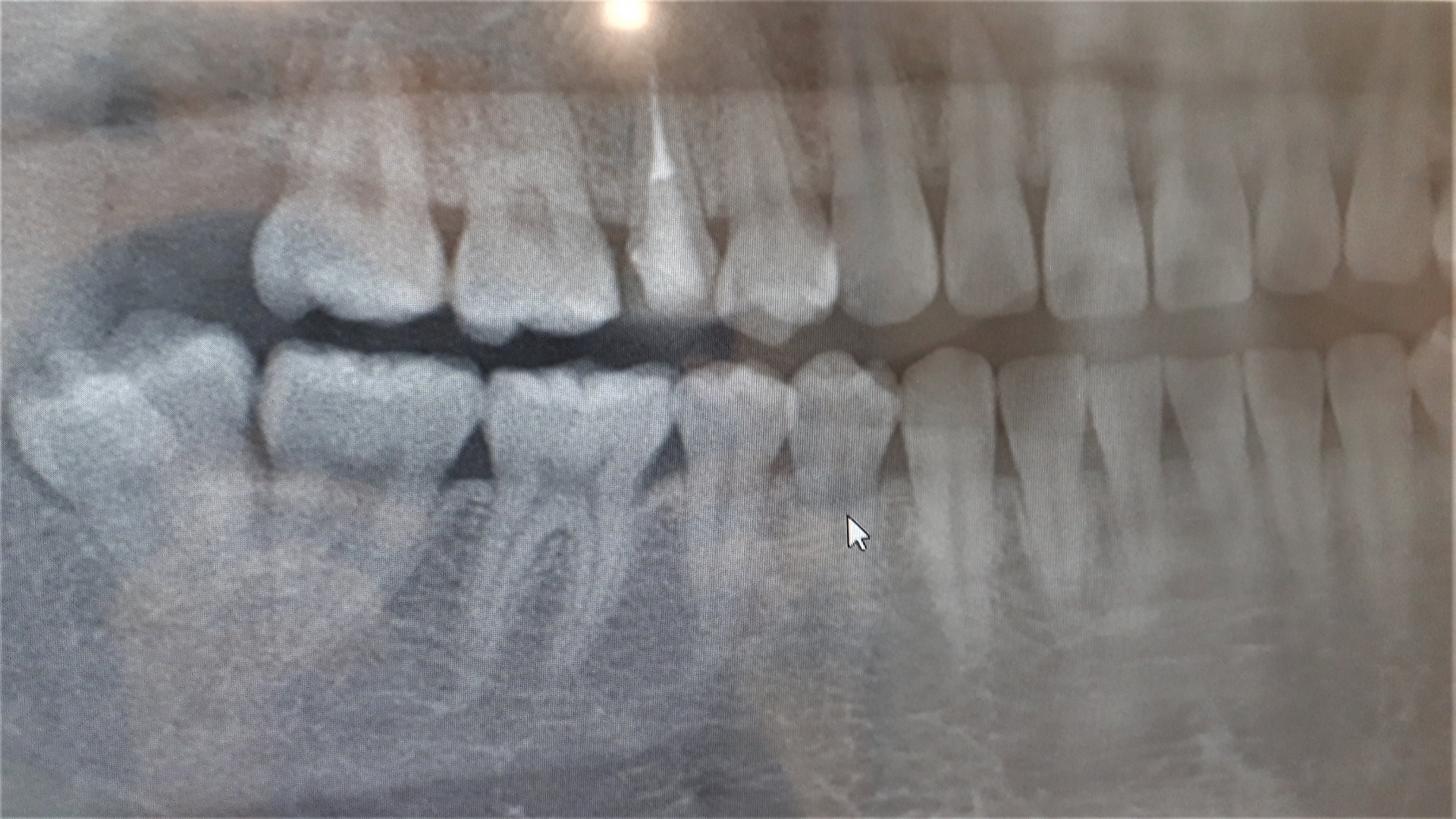

永久歯のなかで最後に発育し、一般的に10代後半から20代前半に生えてくるのが大きな特徴で、この時期は親に知られることなく生えてくることから、その名がついたともいわれています。通常は上顎の左右2本と下顎の左右2本の計4本ありますが、現代人では顎が小さくなっているため、生えてくる場所が不足したり、萌出方向(生える方向)が通常と異なることがしばしば見られます。

このため、親知らずは埋伏(埋まった状態)していたり、傾いてきちんと生えてこないことが多く、痛みの原因になったり、隣の歯に悪影響を与えたりします。放置すると炎症が起きたり、歯並びが悪化したりする可能性もあります。

- 親知らずは抜歯した方がよいですか?

- 親知らずは必ずしも抜歯が必要ではないですが、場合によっては抜歯をした方がよいケースもあります。

親知らずのむし歯が進行している場合や、治療をしても再発する可能性が高いむし歯の場合、そして、親知らず部分の歯茎の腫れが何度も起きている場合などは、後々トラブルになる可能性が多いため抜歯をしたほうがよいと判断されるケースが多いです。また、特に問題が出ていなくても、磨きにくい位置に生えていたり、歯並びや隣の歯に影響を与えるような生え方をしている場合も、将来的なトラブルを未然に防ぐために抜歯が検討されることがあります。

- 親知らずを残しておくメリットを教えてください

- 親知らずを抜かずに残しておくメリットは、将来的にほかの歯を失った際の治療の選択肢を確保し、自分の歯を有効活用できる点にあります。

具体的には、むし歯や歯周病などで歯を失った場合、親知らずをブリッジの土台として利用したり、部分入れ歯のばね(留め具)をかける支えとして使用することで、ブリッジや入れ歯といった補綴装置の安定性を高めることが可能です。さらに、形状や骨の条件が合えば、ほかの奥歯を失った場所に親知らずを移植して、失った歯の代わりとして機能させる可能性も残されます。

もちろん、親知らずを抜かずに残すためには、きれいに真っ直ぐ生えていて、噛み合わせに貢献していること、そして日頃の歯磨きやフロスなどで十分にお手入れができ、むし歯や歯周病のリスクが低いことが重要です。トラブルのもととなるなら抜歯が適切ですが、いざという場合に役立つかもしれないという将来的なメリットを考慮に入れ、残せる状態であれば大切に維持していくことが推奨されます。

抜歯を検討する際は、これらの活用可能性についても歯科医師としっかりと相談することが大切です。

親知らずのむし歯について

- 親知らずはむし歯になりやすいですか?

- 親知らずは、ほかの永久歯に比べてむし歯になりやすいといえます。

前から数えて8番目の歯で、最も奥に生える大臼歯であることから、歯ブラシなどの清掃具が届きにくく、特に歯の奥側の側面は清掃具を当てづらく、磨き残しが出やすい箇所です。また、親知らずはまっすぐ生えるとは限らず、傾いて生えたり、半分埋まっていたりすることも多く、隣の鳩の間に隙間ができやすい構造となってしまい、歯垢が溜まってむし歯ができたり、歯周病のもととなってしまいます。

- 親知らずのむし歯をセルフチェックする方法を教えてください

- 親知らずは鏡を使っても見づらい位置にあるため、セルフチェックは困難であり、自分で判断するよりも歯科医院で検診を受けることの方が確実性が高いです。しかし、検診前にご自身でも確認したい場合は、いくつかの方法があります。

まず、鏡の前に立ち、小型の鏡やデンタルミラーなどを使って、親知らずをさまざまな角度から映して確認してみましょう。歯の表面に白い斑点があれば初期むし歯の可能性があり、黄色、茶色、黒色の箇所もむし歯である可能性が高いサインです。これらのむし歯は、軽く削って詰め物をすることで修復可能なものもあれば、穴は空いていないように見えても奥深くまで進行しているケースもあるため、気付いたら早めに歯科医院に相談することが大切です。また、鏡で見る以外にも、舌で親知らずに触れてみて、穴やざらざらとした凹凸があれば、むし歯が進行している可能性がありますので、歯科医院での治療が必要です。さらに、明らかな痛みがある場合は、むし歯である可能性がとても高いため、できるだけ早く歯科医院に相談しましょう。

このようなセルフチェックは、あくまでも日常で歯に異常がないかを確認するのに有効な手段です。もし鏡で見ても色の異常がなく、舌で触れてもツルツルしていて一見問題なさそうな場合でも、自分では確認できない箇所にむし歯が発生していることはあります。そのため、2〜3ヶ月に1回の歯科検診でむし歯の有無を歯科医院で確認することが、より確実性の高い予防および早期発見の方法といえます。

- 親知らずのむし歯を放置しておくと、どのようなリスクがありますか?

- 親知らずのむし歯が進行することで起こりうるトラブルのリスクは複数あります。

一つ目が激しい痛みや腫れのトラブルで、親知らずもほかの歯と同様に、むし歯が進行すると激しく痛みます。また、歯髄まで進行すると歯根周辺に炎症が起き、激しい腫れと痛みが起こり、食事もままならなくなります。感染性の炎症が起こった場合、口臭を引き起こすだけでなく、心疾患や脳卒中などの全身疾患に波及する恐れがあり注意が必要です。また、親知らずは隣の歯との距離が近く、ほとんど隙間がない状態でくっついていることが多いため、親知らずのむし歯菌が隣の歯にうつってむし歯が広がってしまうリスクが高いです。

- 親知らずのむし歯はどのように治療しますか?

- 親知らずのむし歯はほかの歯と同様に、感染部分を削り取り、詰め物や被せ物で修復します。しかし、重度のむし歯や歯髄炎などが起きた場合は、将来的に再発の可能性が高いため、むし歯を治療せずに抜歯することも選択肢として検討されます。

親知らずの抜歯

- 親知らずの抜歯はどの歯科医院でも可能ですか?

- 親知らずの抜歯は一般歯科で対応できるケースもありますが、すべての症例で可能というわけではありません。

一般歯科での抜歯が難しいと判断された場合、専門的な対応が可能な口腔外科での治療が必要です。口腔外科での抜歯が必要となるのは、以下のような複雑なケースです。- 歯が斜めに生えている、または歯茎に完全に埋まっていて切開が必要である

- 強い炎症があるため、麻酔が効きにくい状態である

- 下顎の太い神経に近接しており、設備の整った専門施設での対応が適切である

もし、かかりつけの一般歯科で抜歯が困難と判断された場合は、対応可能な病院へ紹介状を書いてもらうことができます。

- 抜歯が難しい親知らずの特徴を教えてください

- 親知らずが下記のような特徴を持つ場合は、抜歯が難しい可能性があります。

- 親知らずが歯茎に埋まっていている(埋伏歯)

- 親知らずの根が太い、曲がっている

- 親知らずと神経や血管が近い

- 下顎の歯

- むし歯が進行している親知らず

上顎より下顎の骨が硬いことなどから、親知らずは下顎の抜歯の方が難しいという特徴があります。

また、重度のむし歯で歯がボロボロになっていると、抜歯に使用する器具を引っ掛けるところがなく、通常の方法で抜歯できない可能性があります。

- 親知らずの抜歯は痛いですか?

- 抜歯自体は麻酔をするため、痛みはあまり感じないでしょう。しかし、抜歯後に麻酔が切れてくると、痛みや腫れが生じることがあります。

特に下顎の親知らずは、上顎に比べて骨が硬いため、抜歯後の痛みが強く出やすい傾向にあります。

もし抜歯後に、痛みがつらくなった場合は、痩せ我慢せずに歯科医院に連絡し、鎮痛剤の処方などの対処をしてもらうとよいでしょう。

編集部まとめ

親知らずは、その位置や生え方の問題からほかの歯に比べてむし歯になりやすいだけでなく、むし歯になってしまうと治療器具が届きにくく、治療自体が困難になることが多い歯です。

親知らずは、その位置や生え方の問題からほかの歯に比べてむし歯になりやすいだけでなく、むし歯になってしまうと治療器具が届きにくく、治療自体が困難になることが多い歯です。

むし歯を放置すると、隣の歯にも感染が広がり、激しい痛みや腫れ、さらには全身疾患に波及するリスクもあります。しかし、親知らずは将来的にブリッジの土台や歯の移植に使えるという大きなメリットもあります。

大切なのは、メリット・デメリット、そして自分の親知らずの状態を正しく把握することです。自分だけの判断で放置せず、まずは歯科医院で検診を受け、抜歯が必要か、残せる状態であればどう管理していくべきかを、しっかり相談しましょう。