歯科治療では、歯を削ったり、神経を抜き取ったりするなどの外科的な処置が主体となります。そのまま処置を施すと、強い痛みを伴うことから、多くのケースで麻酔が必要となる点で、皮膚科や呼吸器科、眼科といったその他の診療科とは異なります。

そこで気になるのが歯医者で行う麻酔の副作用です。この記事では、歯科治療の麻酔で起こりうる症状や麻酔後の注意点を詳しく解説しますので、歯医者の麻酔で気分が悪くなったり、持病が悪化したりするなどの心配がある方は参考にしてみてください。

歯医者で使われる麻酔の種類と特徴

歯科麻酔にはたくさんの種類があります。ここでは代表的な麻酔法を6種類紹介し、それぞれの特徴を解説します。

歯科麻酔にはたくさんの種類があります。ここでは代表的な麻酔法を6種類紹介し、それぞれの特徴を解説します。

浸潤麻酔

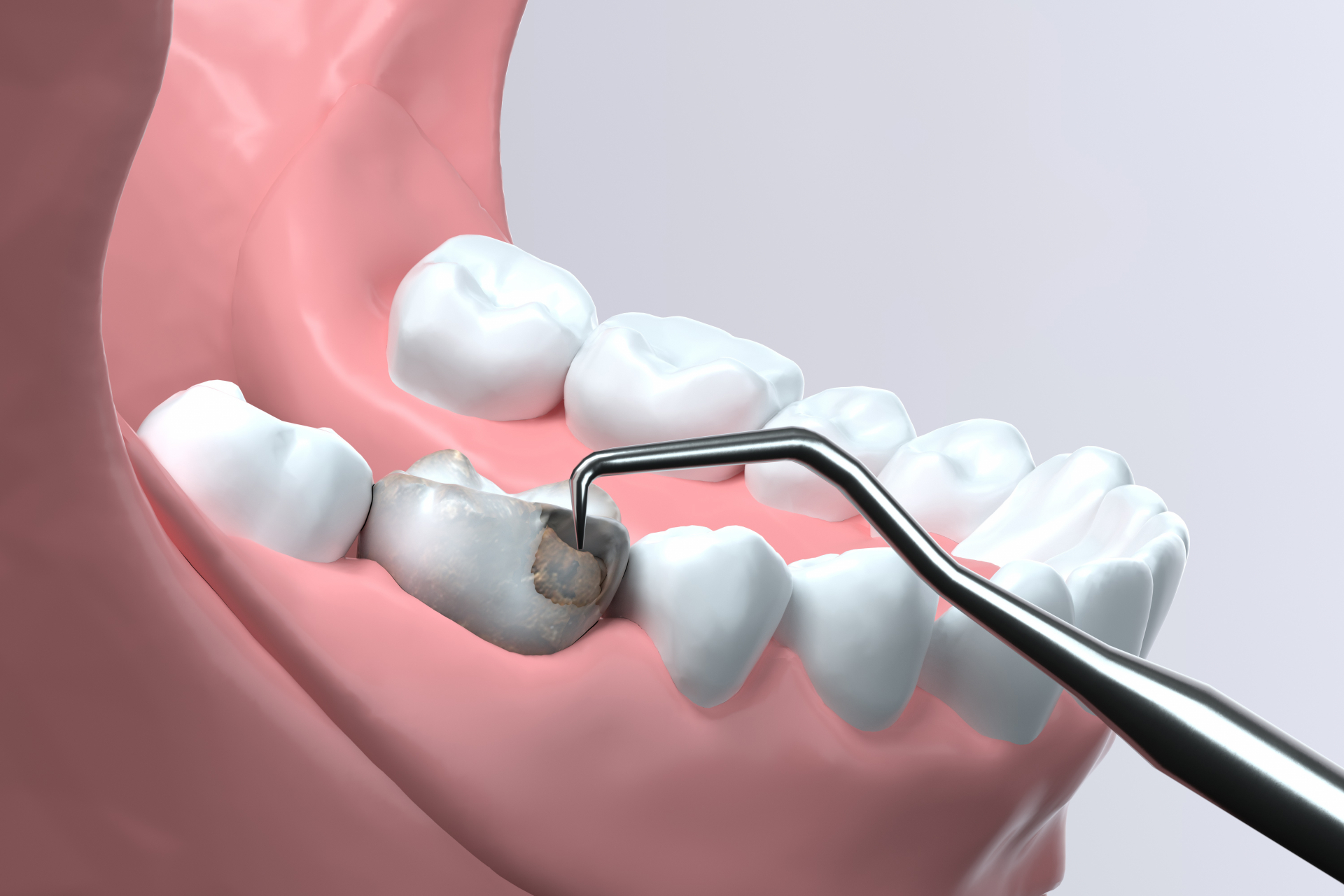

浸潤麻酔とは、歯医者における一般的な麻酔法のひとつです。身体の一部分だけに作用する局所麻酔の一種で、むし歯治療で歯を削るときや歯周病治療で歯茎のなかの歯石を除去するときに浸潤麻酔が適応されます。

浸潤麻酔は、注射針を歯茎に刺して、麻酔薬を作用させます。麻酔薬を投与後、3〜5分程度経過すると歯茎や歯の感覚が麻痺します。浸潤麻酔の投与量は患者さんの体重や体質などによって変わり、麻酔効果が持続するのは1〜3時間程度です。

伝達麻酔

伝達麻酔も浸潤麻酔と同様、局所麻酔に分類されますが、麻酔薬を投与する部位、麻酔効果の強度や持続時間に違いが見られます。まず、伝達麻酔を投与する部位は、治療する歯の周りの歯茎ではなく、下顎孔と呼ばれる少し離れた位置に注射をします。

下顎孔には、下の顎や下唇の感覚を司る神経が走っており、その先に歯の神経も存在しています。伝達麻酔というのは、下顎に分布する神経の上流から麻酔を行って、下流の方まで麻痺させる方法となります。下の親知らずを抜く際には、伝達麻酔が適応されやすいです。

ただし、下顎孔伝達麻酔というのは、専門的な知識と技術が求められる麻酔法であり、歯科医師であれば誰でも適切に行えるというわけではありません。伝達麻酔に使用する麻酔薬には、アドレナリンが含まれていることがあり、副作用が発症するリスクも高くなります。

表面麻酔

表面麻酔は、麻酔のための麻酔とも呼ばれるもので、麻酔注射の痛みを和らげる目的で行われます。一般的にはジェル状の麻酔薬を歯茎に塗布して、粘膜の感覚を麻痺させます。

表面麻酔の効果は弱く、持続時間も数十分程度にとどまります。表面麻酔に関しては、施術の際に痛みを伴うことがなく、薬剤に含まれる成分によって全身に深刻な副作用をもたらす可能性は低いといえます。ただし、フレーバーとして含まれているアミノ安息香酸エチルが原因で、むくみや蕁麻疹が出る可能性はゼロではありません。

笑気麻酔

笑気麻酔とは、亜酸化窒素と酸素からなるガスを鼻マスクから吸入する麻酔法です。ガスの吸入から5分程度、経過すると笑顔になるような心地良さを感じます。わかりやすく表現するとほろ酔いの状態です。笑気麻酔は、歯科治療に伴う痛みを軽減するのではなく、主に恐怖心や不安感を和らげる目的で使用します。施術の際にも注射針を使用しないことから、患者さんが気軽に利用できる鎮静法といえるでしょう。

静脈内鎮静法

静脈内鎮静法とは、静脈を経由して、ミダゾラムやプロポフォール、ジアゼパムなどの鎮静剤を投与する鎮静法です。笑気麻酔よりも即効性や鎮静効果も高く、半分眠ったような状態で歯科治療を受けられます。

そのため歯科治療への恐怖心や不安感が極端に強い方には、笑気麻酔ではなく静脈内鎮静法の方がおすすめです。静脈内鎮静法の場合は、循環器への影響も強くなるため、必ず生体モニターでバイタルを確認しながら治療を進めなければなりません。歯科麻酔科医が薬剤の調整とバイタルのチェックに専念している環境で、歯科治療が行われます。静脈内鎮静法は副作用が起こりやすい麻酔法です。

全身麻酔

全身麻酔は、意識を完全に失う麻酔法です。麻酔薬が脳の一部の機能を抑制することから、呼吸や循環などの重要な機能が停止します。そのため全身麻酔では、人工呼吸器が必要となり、相応の医療スタッフと設備がそろっていなければ施術することができません。

一般的には大学病院などの大きな医療機関で行われます。歯科治療で全身麻酔が必要となるのは、たくさんの歯を一度に抜歯したり、患者さんが重度の障害や精神疾患を抱えていたりするケースです。全身麻酔下で歯科治療を行う場合は、その前後で入院が必要となります。

歯医者の麻酔で起こりうる副作用

歯医者の麻酔処置で起こる可能性がある副作用について解説します。

歯医者の麻酔処置で起こる可能性がある副作用について解説します。

血圧の変動によるめまいや動悸

歯医者の麻酔では、血圧が急激に上がったり、急激に下がったりするなどの変動が見られます。血圧がどちらに振れるかは、発症した副作用によって変わります。それに伴ってめまいや動機がするのも歯医者の麻酔の副作用でよく見られる症状です。

緊張や針の痛みによる吐き気や気分不良

歯科治療では、口腔というデリケートな器官にさまざまな処置を施すものであるため、治療を始める前から過度に緊張したり、ちょっとした刺激を過敏に感じたりする患者さんも少なくありません。その結果として生じる副作用に血管迷走神経反射というものがあります。

血管迷走神経反射が起こると、血圧が急激に低下し、脈拍が遅くなります。それに伴い吐き気や気分不良を訴える場合もあるでしょう。重症例では、失神するおそれもあることから、歯科治療では注意しなければならない副作用です。血管迷走神経反射は、麻酔注射の針を刺した際に起こりやすいですが、その他の処置がトリガーとなる場合も珍しくありません。

血管迷走神経反射の原因は、強いストレスや緊張、痛みがあるため、すべての患者さんにそのリスクがあります。過去にこうした経験をした方は、次に歯科治療を受けるときには、あらかじめそのことを歯科医師に伝えておくことが大切です。

血圧の上昇による頭痛

歯医者の麻酔で血圧が上昇する副作用は、局所麻酔中毒で起こりえます。局所麻酔中毒とは、麻酔薬を過剰に投与することで発症する症状で、血圧の上昇、頭痛、動悸、興奮、めまいなどが見られます。局所麻酔中毒による初期症状で、末期になると心停止や呼吸停止のような深刻な症状が現れます。

このように局所麻酔中毒は、命に関わる症状を引き起こす可能性もあるため、歯科医師は細心の注意を払いながら、麻酔の投与量などを決めています。

貧血による手足の震え

歯医者の麻酔では、貧血に伴う手足の震えが起こることもあります。このような症状が過去に起こった患者さんも麻酔を伴う歯科処置では、あらかじめその旨を伝えておく必要があります。

麻酔薬によるアレルギー反応

歯医者の麻酔薬によるアレルギー反応としては、アナフィラキシーショックがあげられます。アナフィラキシーショックとは、特定の食物や薬剤、昆虫の毒などに対する急性アレルギー反応で、血圧の急激な低下、皮膚のかゆみや発疹、呼吸困難などを伴います。

アナフィラキシーショックも全身状態に深刻な症状をもたらす副作用であることから、アレルギー歴がある場合は事前に申告しておくことが大切です。

麻酔で気分が悪くなりやすい人の対処法

歯医者の麻酔で気分や体調が悪くなった経験がある人は、今回も同じ症状が出るのではないかと不安に感じているかと思います。麻酔で気分が悪くなりやすいのは体質であることから、以下のあげるポイントに留意することで、体調不良を防ぎやすくなりますし、万が一、副作用が出たとしても重症化を避けられます。

歯医者の麻酔で気分や体調が悪くなった経験がある人は、今回も同じ症状が出るのではないかと不安に感じているかと思います。麻酔で気分が悪くなりやすいのは体質であることから、以下のあげるポイントに留意することで、体調不良を防ぎやすくなりますし、万が一、副作用が出たとしても重症化を避けられます。

治療の前はできるだけリラックスする

過度の緊張やストレスは、歯医者の麻酔の副作用を誘発しやすくなるため、治療前はできるだけリラックスするようにしてください。特に血管迷走神経反射で気分が悪くなった経験がある方は、治療前の心持ちを変えるだけでも、そのリスクを減らすことが可能です。

また同じような症状が出るのではというネガティブな考えは捨てて、治療が終わった後は何を食べようといったポジティブな思考に切り替えることで、歯科治療も乗り切れることも少なくありません。

睡眠をしっかりとって体調を整える

麻酔で気分が悪くなりやすい人は前日から、場合によっては2〜3日前から歯科治療のことばかり考えて、十分な睡眠がとれなくなるかもしれません。睡眠不足の状態で歯科治療に臨むと、普段以上に麻酔による副作用が現れやすくなることから、睡眠はしっかりとって、万全の体調で臨みましょう。治療の前日からリラックスすることで、体調も整えやすくなります。

低血圧や貧血の人は事前に水分を摂る

もともと血圧が低かったり、貧血気味だったりする患者さんは、治療前にはしっかりと水分補給をしてください。十分な水分を摂取していれば、血圧を一定に保ちやすくなりますし、貧血によるめまいも予防しやすくなります。

体調不良を感じたらすぐに歯科医に伝える

歯医者で麻酔処置を受けた際、めまいや息苦しさ、動悸などを感じたらその場ですぐに歯科医へ伝えましょう。治療を中断させたくないとか、自分の思い込みかもしれないといった理由で体調不良を我慢していると、重大な症状へと発展する可能性も否定できませんので、ためらわずに申告することが大切です。

仮に体調不良が思い過ごしであったとしても、一息ついてから治療を再開することで、患者さんもリラックスでき、歯科医も処置をスムーズに進めることが可能となります。

歯医者の麻酔後の日常生活での注意点

歯医者の治療で麻酔を行った後の日常生活での注意点について解説します。歯医者の麻酔は、治療後すぐに効果が切れるものではないため、いくつか注意しなければならない点があるのです。

歯医者の治療で麻酔を行った後の日常生活での注意点について解説します。歯医者の麻酔は、治療後すぐに効果が切れるものではないため、いくつか注意しなければならない点があるのです。

麻酔が効いている間は飲食を控える

歯科における標準的な浸潤麻酔は、施術から2~3時間程度で効果が切れます。それまでは口唇や歯茎、歯などの感覚が麻痺しているため、食事は控えた方がよいです。麻酔の効果が残っている状態で食事をすると、誤って舌や唇を噛んだり、食べ物の温度に鈍感となって火傷をしたりするリスクが生じます。

伝達麻酔の効果は4〜6時間程度、持続するので、食事を控える時間もそれだけ長くなります。麻酔が効いている間の水分補給に関しては、水やお茶くらいなら問題ありません。熱い飲み物や刺激の強い飲み物は控えた方がよいでしょう。

激しい運動や飲酒喫煙は控える

笑気麻酔や静脈内鎮静法を行った場合は、治療を受けたその日の激しい運動や車の運転などは控えてください。飲酒や喫煙に関しては、浸潤麻酔や伝達麻酔でも控えた方が望ましいです。全身麻酔下で歯科治療を受けた場合は、治療後の行動が歯科医師から細かく指示されますので、それに従うようにしましょう。

痛みやしびれが治まらないときは歯科医師に相談

歯医者の麻酔に伴う副作用は、ほとんどのケースで一過性の症状にとどまります。帰宅してからも痛みやしびれが続いていたり、いつもとは違う症状が現れていたりした場合は、迷わず歯科医師に相談しましょう。

電話で問い合わせをして、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。麻酔を伴う歯科治療では、帰宅後もしばらく痛みやしびれが気になることはあります。これが麻酔による弊害なのか、歯科治療に伴うあたり前の症状なのかは、患者さん自身で区別するのは難しいと思いますので、迷ったら担当の歯科医師に相談するのが大切です。

まとめ

歯医者で行う麻酔の副作用と症状、麻酔後の注意点について解説しました。歯医者の治療では、表面麻酔、浸潤麻酔、伝達麻酔、笑気麻酔、静脈内鎮静法、全身麻酔などを必要に応じて使い分けます。その際、血圧の変動、めまい、動悸、頭痛、手足のしびれなどを感じたら、麻酔による副作用の可能性があるため、すぐに歯科医師に伝えることが大切です。歯科治療後も飲酒や喫煙を控え、安静に過ごすことで体調が悪くなるのを防ぎやすくなります。

参考文献