朝、目覚めたときに顎が疲れや歯の痛みを感じる場合、歯ぎしりが原因かもしれません。

また、家族から歯ぎしりを指摘されたことがある方や、無意識に歯を食いしばってしまう方もいるでしょう。

歯ぎしりは、無意識に歯をすり合わせたり、強く食いしばったりする動作を指します。音を立てる症状がよく知られていますが、実はほとんど音を立てない歯ぎしりもあります。

睡眠中の歯ぎしりだけではなく、日中の食いしばりも歯ぎしりの種類の一つです。歯ぎしりを放置すると、歯や顎に負担がかかるだけではなく、全身の不調を招く恐れがあります。

この記事では、歯ぎしりの原因や、睡眠中の歯ぎしりの危険性・治療方法・予防方法を解説します。

睡眠中の歯ぎしりは自分では気が付きにくいのが難点ですが、この記事を読んで早期発見と対策のヒントを見つけていただければ幸いです。

歯ぎしりの原因

歯ぎしりが引き起こされる原因は、まだはっきりとわかっていません。

しかし、心理的・身体的要因などさまざまな事柄が重なって引き起こされると考えられています。

心理的・身体的要因には、精神的なストレスや生活習慣、お口のなかの構造などが関係するといわれています。

歯ぎしりに関係しているかもしれない要因を知ることで、歯ぎしりを改善するための効果的な対策が見つけられるでしょう。ここでは5つの原因を取り上げて説明します。

ストレス

ストレスは、歯ぎしりに大きく関係している可能性のある原因の一つです。

ストレスによって身体が緊張状態となり、無意識または意識的に歯を噛みしめてしまうことがあります。

仕事や人間関係の悩み、試験勉強などで精神的な緊張・不安が高まると、交感神経が活発化し眠っている間も歯ぎしりが起きやすくなります。

普段の生活からストレスをなくすのは難しいですが、生活を整えストレスをためない工夫をするのは、歯ぎしりを減らす有効な方法です。

歯並びや噛み合わせ

歯並びや噛み合わせが悪いことも歯ぎしりの原因となる可能性があります。

上下の歯が適切にかみ合わない状態が続くと顎関節や筋肉に負担がかかり、歯ぎしりを引き起こすのではないかと考えられています。

傾いた歯の生え方・出っ歯・受け口など歯並びの悪さや、顎の成長発育の不良、むし歯や欠けた歯の放置が噛み合わせが悪くなる理由です。

歯ぎしりによって歯がすり減ったり移動したりすると、さらに噛み合わせの悪化を招き悪循環が生まれます。

歯科医院で歯並びや噛み合わせの検査を行い、適切な治療を受けることで歯ぎしりの改善が期待できるでしょう。

飲酒

ストレスが溜まっていると、ついアルコールに手が伸びてしまう方もいるかもしれませんが、飲酒も歯ぎしりのリスクを高める可能性のある原因の一つです。

アルコールは一時的に入眠を助けますが、眠りの途中で覚醒を促し睡眠の質を低下させます。

睡眠中の歯ぎしりは眠りが浅いときに起きやすくなるため、歯ぎしりが増える可能性につながります。

睡眠の質の低下は日中のストレスを増やし、歯ぎしりをさらに増やしてしまう悪循環を起こしかねません。

就寝前は飲酒を控えめにし、質のよい睡眠をとるように心がけて歯ぎしりのリスクを減らしましょう。

喫煙

喫煙も、歯ぎしりのきっかけとなる可能性のある生活習慣です。ニコチンには神経を興奮させ覚醒を促す作用があり、特に眠る前の喫煙は睡眠を浅くしがちです。

また、喫煙はニコチン依存を引き起こす誘因であるのも見過ごせません。ニコチンが切れると離脱症状が現れ、それがストレスとなり歯ぎしりをもたらす可能性があります。

喫煙によってストレスを解消している感覚があるかもしれませんが、喫煙自体が新たなストレスを作り出す原因にもなります。

さらに、喫煙は歯周病を悪化させる要因の一つです。歯周病が悪化すると、歯ぎしりによる歯や歯茎へのダメージも大きくなります。禁煙や喫煙量のコントロールに取り組み、歯ぎしりを予防しましょう。お口のなかの健康維持や、ストレスを和らげることにもつながります。

長時間の集中

パソコン作業や勉強、ゲームなどに長時間集中していて、いつのまにか歯を食いしばっていた経験がある方もいるかもしれません。

長時間集中して作業することも歯ぎしりの原因の一つで、過度に集中していると精神的な緊張が高まり、そのストレスによって歯ぎしりをもたらすと考えられています。

食事以外の時間に歯へ強い負担がかかると、歯や歯茎に悪影響を及ぼします。作業中は定期的に休息をとり、緊張をほぐしましょう。

歯ぎしりの種類

歯ぎしりには、睡眠中に音を立てるもののほか、音のしない歯ぎしりや日中の食いしばりといった種類もあります。

歯ぎしりが起きる時間帯や音の出やすさによって3つの種類に分けられるので、それぞれ説明していきます。

グラインディング

グラインディングは、歯ぎしりと聞いてよくイメージされる、ギリギリと音を立てる種類の歯ぎしりです。特に睡眠中に起こりやすく、長時間続きやすい特徴があります。

無意識に行われるため自分では気付きにくいのが難点で、ほかの方や歯科医師からの指摘で発見されることも少なくありません。

上下の歯を繰り返しすり合わせるため、エナメル質が削れたり知覚過敏の原因となったりします。ひどい場合は歯が欠けてしまうこともあるでしょう。

また、長時間続くと顎関節にも負担がかかり、顎関節症を引き起こす可能性も増えてきます。

定期的に歯科検診を受け歯ぎしりの傾向がないか確認し、早めに適切な治療を受けることをおすすめします。

タッピング

タッピングは、上下の歯を繰り返し軽く刻むように鳴らす歯ぎしりです。ほかの種類の歯ぎしりより歯へかかる圧力が軽い場合もありますが、持続時間が長いケースは、歯・歯茎・顎関節に悪影響を及ぼします。

起きているときには自覚しやすいのですが、睡眠時に起こる場合は気付きにくいため注意が必要です。ただ歯をカチカチさせているだけと放置せずに、リスクがある習慣だと理解して、お口のなかの状態を歯科医師に相談しましょう。

クレンチング

クレンチングは、上下の歯を強く食いしばる歯ぎしりで、音がほとんど出ません。

歯と歯をこすり合わせないため音が出にくく、ほかの方には気付かれにくい特徴があります。しかし、強い力で噛みしめる時間が長くなると歯や顎関節に大きな圧力がかかるため、放置は禁物です。

起床時に顎や歯の痛みを感じる場合や、緊張が続くときは、意識的に力を抜く習慣をつけましょう。気になることがあれば、気軽に相談できる歯科医院があると心強いでしょう。

歯ぎしりによるリスク

歯ぎしりは、放っておくと身体へのリスクが大きくなります。特に直接負荷がかかる歯・歯茎・顎関節へのリスクが高くなります。

さらに、全身へ影響のあるリスクとして、頭痛・肩こり・睡眠障害・高血圧や胃腸障害などが挙げられるでしょう。ここでは特にリスクの高い歯・歯茎・顎関節について説明します。

歯へのリスク

歯ぎしりは強い力で歯をこすり合わせるため、歯へ直接的なダメージを与えます。

歯の表面のエナメル質が削れひび割れたり欠けたりするケースや、エナメル質の内部にある象牙質まで削れると知覚過敏を起こす可能性もあり、注意が必要です。削れた部分やひびから細菌が入るとむし歯の原因になったり、歯根が破損すると抜歯する必要があったりと、ダメージはかなり大きいでしょう。

場合によっては歯や歯の根が大きく割れてしまう、歯の破折を引き起こすこともあります。歯の割れ方によっては抜歯に至る可能性もあり、歯ぎしりの決定的に大きなリスクと言えます。

また、歯ぎしりで詰め物や被せものがずれたり外れたりすると、噛み合わせが悪くなり次の歯ぎしりを誘発してしまうかもしれません。さらに、上下の歯を弱く接触させている時間が長いだけでも、歯や周りの組織に負担がかかることがわかっています。

上下の歯の間に少し隙間があいているのが正常な位置です。常に歯を接触させる癖のある方は、意識的に力を抜き、顎の筋肉をリラックスさせましょう。

歯茎へのリスク

歯ぎしりは、歯を支える歯茎へのリスクもあります。歯ぎしりによって歯茎に圧力が加えられると、すでに歯周病にかかっている部分に大きな負担がかかり、歯周病を悪化させてしまう場合があり注意が必要です。

歯周病では歯茎に炎症が起きているため、強い力や継続的な力を受けると、歯槽骨の吸収が進むことで歯周ポケットの悪化や歯茎の退縮がより早く進行してしまう可能性があります。想像以上にダメージを受けてしまうこともあり、大きなリスクであると言えます。

初期の歯周病は、痛みを感じることが少なく見過ごしやすい病気ですが、最終的には歯を失うリスクがあります。

歯ぎしりは歯周病を引き起こすわけではありませんが、症状の悪化に関係しています。気付かないうちに状態が悪化しないよう、定期的に歯科医師の診察を受けるのが重要です。

顎関節へのリスク

歯ぎしりが長期間続くと、顎関節へ負担がかかって痛みやずれを引き起こし、顎関節症につながる原因の一つになります。

顎関節症とは、顎関節や筋肉の痛み・関節が動く際の異常音・開口障害や顎の運動異常を主な症状とする病気です。お口を開け閉めしたときに顎の音が鳴った経験がある方もいるかもしれません。これは歯ぎしりにより顎関節内の関節円板がずれたり、変形した骨がこすれ合ったりして起こります。

さらに、歯ぎしりが顎関節や咀嚼筋に余分な負担をかけ炎症や筋肉の緊張をもたらすことも、痛みを引き起こしたり顎を動かしにくくしたりする原因です。顎関節症は、普段の行動や癖が症状に関係しているため、セルフケアを行えば自然に症状が軽くなる場合もあります。

しかし、ご自身で気をつけても症状が改善しない場合は、歯科医師の診断が必要です。早めに適切な治療を受けることをおすすめします。

睡眠中の歯ぎしりの危険性

睡眠中の歯ぎしりは、自覚しにくいため注意が必要です。睡眠中は自分で歯ぎしりを止められないため長時間続きやすく、無意識のうちに歯・歯茎・顎関節・筋肉に大きなダメージを与えてしまいます。

また、歯ぎしりは浅い眠りの際に起きるため、睡眠の質を低下させる可能性があります。十分な睡眠がとれない場合、日中の眠気や集中力低下に加え、疲労感や意欲の低下など日常生活に支障をきたすことも考えられるでしょう。

それを避けるためにも、朝起きたときの顎の痛みや違和感などに注意し、気になる症状がある際は早めに歯科医師に相談しましょう。

歯ぎしりの治療方法

歯ぎしりによって引き起こされる歯や顎関節のトラブルは、放っておくと大きくなるかもしれません。生活の質を下げないためにも、早めに適切な治療を受けることが大切です。

歯ぎしりの主な治療法として、スプリント治療と噛み合わせの治療があるので紹介します。

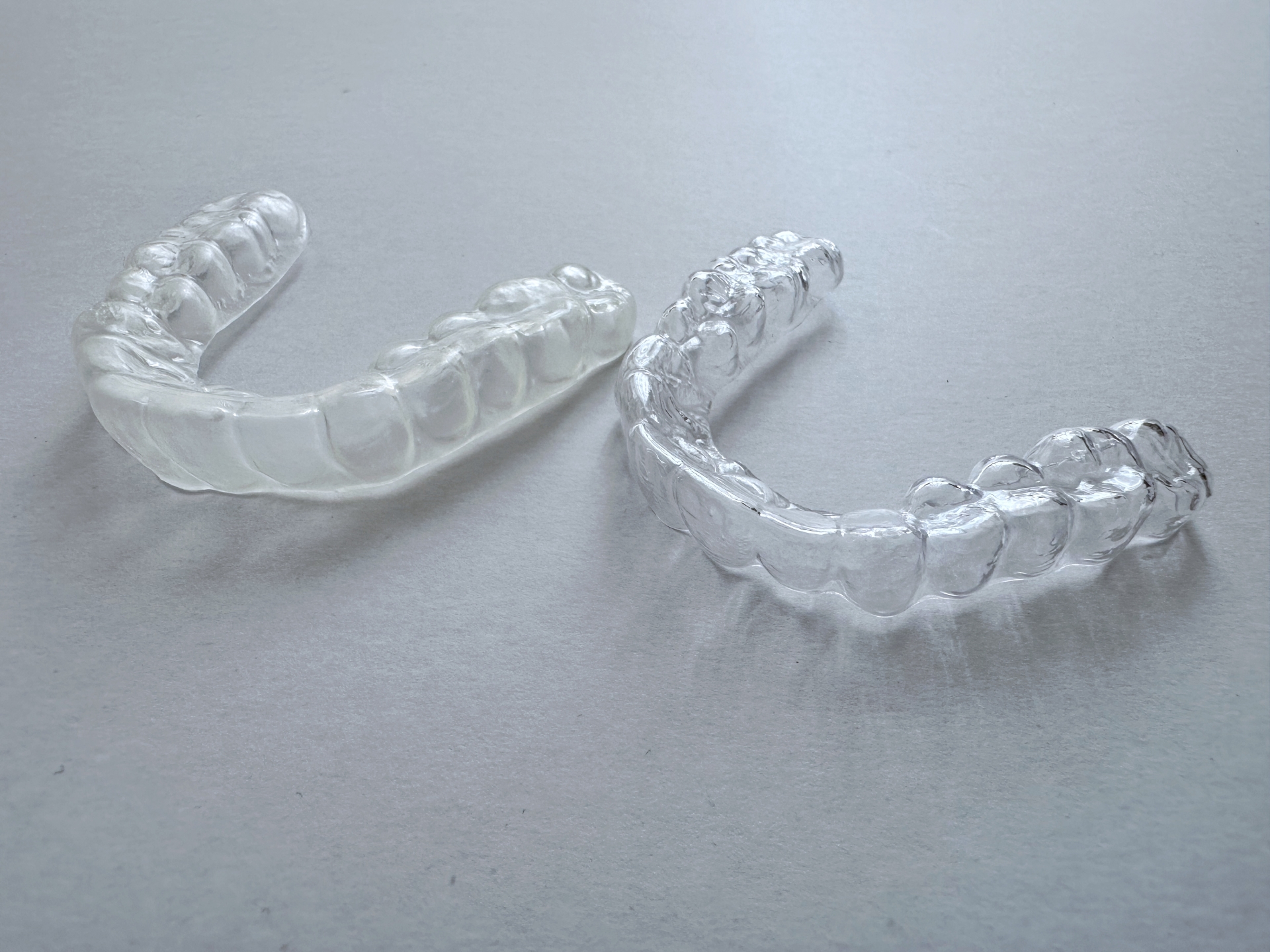

スプリント治療

スプリント治療とは、就寝時にマウスピース(スプリント)を装着する治療法です。

マウスピースを装着すると歯ぎしりからクッションのように歯を守ってくれますし、歯ぎしりや食いしばりによって起こる筋肉の緊張を和らげて、顎関節にかかる負担を減らします。

さらに、マウスピースはそれぞれに合わせたものが作成されるため、関節円板のずれを直し、顎関節のスムーズな動きをサポートして歯ぎしりを効果的に減らせます。

しかし、スプリント治療は悪化を防ぐための手段でしかないため、歯ぎしりそのものが改善しない場合はほかの治療法を検討する必要があるかもしれません。

噛み合わせの治療

歯ぎしりの原因が噛み合わせによる場合は、噛み合わせの調整を行います。

状態に応じて歯列矯正治療や詰め物の調整をしたり、一つひとつの歯の形を整えたりして、上下の歯が適切に噛み合うようにします。

上下の歯の接触具合が正しくなり、歯ぎしりの回数や強さが減ることが期待できるでしょう。

定期的に歯科検診を受けて噛み合わせの確認をすると、ストレスのない快適な噛み心地を保つことが可能です。

歯ぎしりの予防方法

歯ぎしりは予防できる習慣と考えられていますが、さまざまな要因が絡み合って起こるため、予防にはいくつかの方法を組み合わせると効果的です。予防方法を紹介します。

- ストレスの管理

- 正しい噛み合わせの維持

- マウスピースの使用

- 日中の食いしばりへの意識

- 生活習慣の見直し

- 定期的な歯科検診

歯ぎしりが起きる主な原因として、ストレスが挙げられることが少なくありません。

ストレスをすべて避けて通ることは難しいですが、適度な運動や趣味に没頭する時間をつくるなどでストレスを減らせると、歯ぎしりの回数を抑えられる可能性があります。

また、噛み合わせに難がある方は必要に応じて調整や治療を行い、定期的な歯科検診によってちょうどよい噛み合わせが維持できるでしょう。正しい噛み合わせは、歯ぎしりの予防につながります。

就寝時にマウスピースを装着するのも、顎関節を適切な位置に保ち、緩衝材のように歯や顎を守るよい方法です。また、日中の食いしばりや上下の歯の接触を意識的にやめたり、リラックスする時間を作ったりしましょう。

喫煙や就寝前の飲酒は控え、規則的な生活や十分な睡眠を心がけるのも歯ぎしりを防ぐ方法の一つです。定期的に歯科検診を受けることは、自覚しにくい歯ぎしりの兆候を確認するよい機会となり、適切な治療を早く始められます。

これらの予防方法を組み合わせて実践し、歯ぎしりの予防とともに、お口のなかの健康も保ちましょう。

まとめ

歯ぎしりは、無意識的または意識的に歯を強くすり合わせたり食いしばったりする習慣です。強い圧力がかかるため、歯・歯茎・顎関節だけではなく全身にもさまざまな悪影響を及ぼします。

この記事では、歯ぎしりが起こると考えられている原因・種類・リスク・治療法・予防方法について解説しました。歯ぎしりは無意識で行っていると気が付きにくい習慣で、いつの間にか進行して歯や顎に負担をかけてしまいやすい特徴があります。

放置していると口腔内のトラブルが大きくなってしまうため、歯ぎしりの兆候に気をつける必要があります。歯科医師と相談しながらお口のなかを快適に維持できれば、歯ぎしりに悩まされることなく健康な日常生活を送れるでしょう。

参考文献